四川在线乐山讯(高懿) 6月20日清晨,小西湖鼓声阵阵。涌斯江边,乐山市五通桥区水上运动技术学校的学员们划着两支龙舟离开码头,剩下两位小师妹赵星瑜和杨梦晗站在岸边只有羡慕的份。

清晨,龙舟次第开拔进入训练水域

五通桥区第21届龙舟文化展演活动的重头戏——龙舟竞赛将于6月22、23日举行。时隔8年,川派龙舟竞渡小西湖的盛景又将在五通桥上演。

五通桥龙舟会为什么没有在端午节举行?

本次龙舟竞赛为什么在端午节两周后才举办?五通桥区文化体育和旅游局工作人员解释,在丰水季节来临之际举办龙舟会,与川派龙舟的特点和传统有关。

清朝年间,五通桥就盛行举办龙舟会。19世纪中叶,五通桥盐业进入鼎盛期,龙舟会更是一年胜一年。乐山本土学者易志隆研究认为,五通桥龙舟会来源于湖广移民,上接中国龙文化源头,下与五通桥盐业文化契合,是中国唯一以井盐文化为主题的龙舟会。

五通桥龙舟会初时叫龙船会,祈求水运安全,在岷江边的王爷庙码头举行。祭拜李冰的仪式完毕后,举行龙船划速竞赛。

五通桥城区的王爷庙

清末的五通桥龙舟会

李冰,战国时代秦蜀郡太守,因为在四川兴修水利、凿井煮盐,被尊为“川主”。五通桥人则把李冰亲切地称为“(镇江)王爷”。据《华阳国志》等记载,都江堰完工后,李冰沿岷江南下,在五通桥红岩子“平盐溉”“识水脉”。

五通桥区图书馆负责人乐军晏说,五通桥因盐业和水运而兴。在五通桥人眼里,李冰就是福佑盐业兴盛、水运通达的镇江王爷。当年的龙舟会,不仅是盐工和船工们的水上竞技,更要祈求镇江王爷保佑盐船平安。水乡五通桥,岷江、涌斯江、茫溪河水流交织,客观上也促进了龙舟的盛行。

新中国建立后,龙舟会的参与者不再局限于盐业、航运从业者,成为真正意义上的群众文化体育活动。与改革开放同步,五通桥龙舟会在上世纪70年代后期全面恢复,80年代进入复兴高潮,形式不断创新,参会龙舟数量多达百余只。不止是拼速度,造型龙舟、彩船争奇斗妍。

造型龙舟

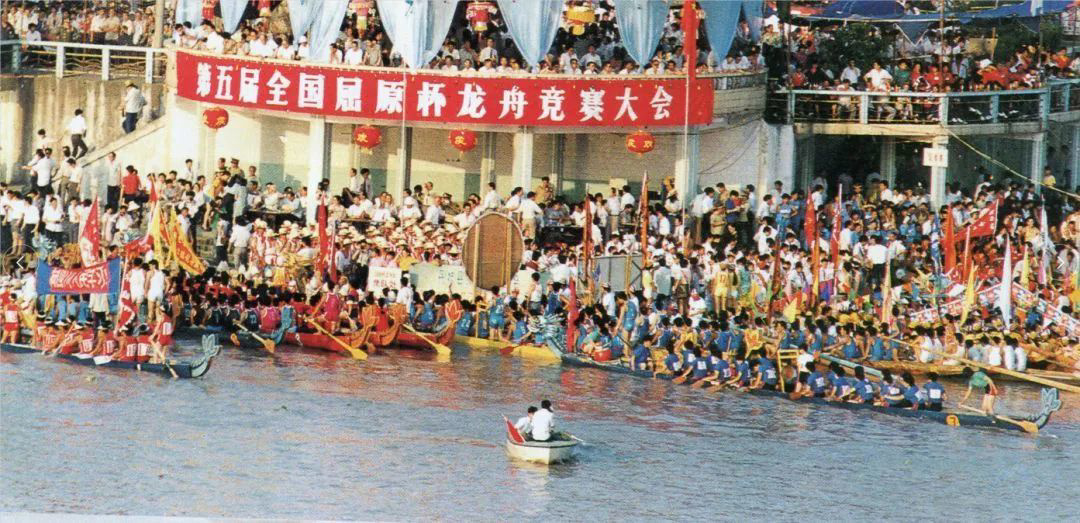

1990年,全国第五届“屈原杯”龙舟赛在五通桥举行

五通桥龙舟会很快在巴蜀声名鹊起。1985年,四川省首届“川江杯”龙舟赛在五通桥举行;1988年,又承办了第二届“川江杯”龙舟赛,当年五通桥被命名为四川省“龙舟之乡”;1990年,五通桥还承办了全国第五届“屈原杯”龙舟赛。

五通桥龙舟竞技传承人朱璧皋参加了上世纪70年代末到2010年之前的所有龙舟会组织工作。他说,作为四川省非物质文化遗产的五通桥龙舟竞技,在传承、内容、规模和影响力方面,在四川都是首屈一指的。

纪念在四川治水煮盐的李冰,与井盐文化高度契合。纪念李冰的习俗,也在四川其他地方尚存,五通桥龙舟因而是川派龙舟的重要代表。

24支龙舟竞渡小西湖

6月20日下午,24支参赛龙舟队在小西湖集结报到。

西坝镇龙舟队6月5日才正式组建。队员们平均年龄45岁,大多是有过经验的“老水手”。队长杨烨昆说,队员有的种地,有的打工和经商,听说又有机会划龙舟,都挤出时间来训练。

训练中的龙舟鼓手

厂矿龙舟队向来也是五通桥龙舟会的主力。

“五通桥的钟声响,那是竹根锅炉厂。”这句40年前的电视广告语,唤起了许多五通桥人对上世纪80、90年代龙舟会辉煌的回忆。市民张成中老人说,竹根锅炉龙舟队承载着许多五通桥人的期望。

作为“中国绿色硅谷核心区”的五通桥,几家全球晶硅光伏头部企业的龙舟队也当仁不让。

永祥追光者龙舟队有明显的年龄优势。领队蔡军说,好几十位员工报名,最后挑选了15名精壮汉子。5月开始,永祥龙舟队就进行训练,端午节时还去广安市参赛当练兵。土生土长的他,希望小时候的大船竞渡和造型龙舟场景回归。

京运通、协鑫等几家知名企业也暗暗较劲。桥滩市民最近的热门话题之一,是本地一家大企业重金聘请了“外援”,正在外地“闭关”进行秘密训练,剑指冠军。

参赛龙舟队集结小西湖

总裁判长魏平介绍,本次比赛为12人龙舟的500米直道竞速,既采用了中国龙舟协会的规则,也保留了一些地方特色。比如预赛第二轮沿用预赛第一轮分组,赛道1道和3道互换,2道和4道互换,尽量防范水流差异性对比赛的影响。

魏平认为,五通桥龙舟有传统、有场地、有人才、有热情、有实力代表四川龙舟“出战”。要打造知名龙舟活动品牌,在规范竞赛的同时,传承创新传统龙舟、造型龙舟等文化,是五通桥不得不思考的问题。

赵星瑜和杨梦晗都是去年秋天才进入五通桥区水上运动技术学校的初中生。学校成立已经35年,开设有赛艇、皮艇、划艇等项目。从这里走出的体育健儿,先后获得4枚全运会金牌、3枚亚运会金牌、4个世界冠军。

对刚刚进入运动生涯的她俩来说,明天——川派龙舟竞渡小西湖,或将有不寻常的意义。对于五通桥川派龙舟文化的传承来说,同样如此。 (资料图片由五通桥区融媒体中心提供)